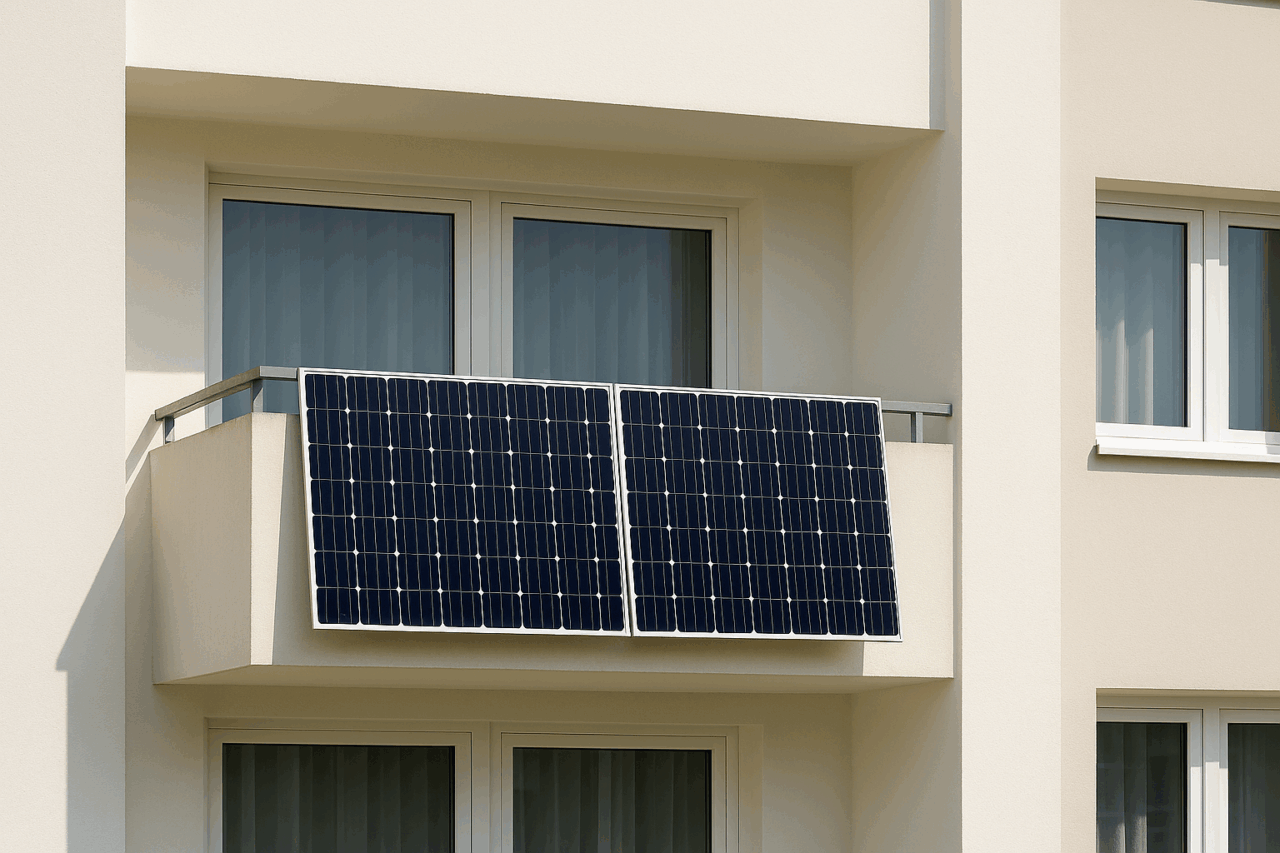

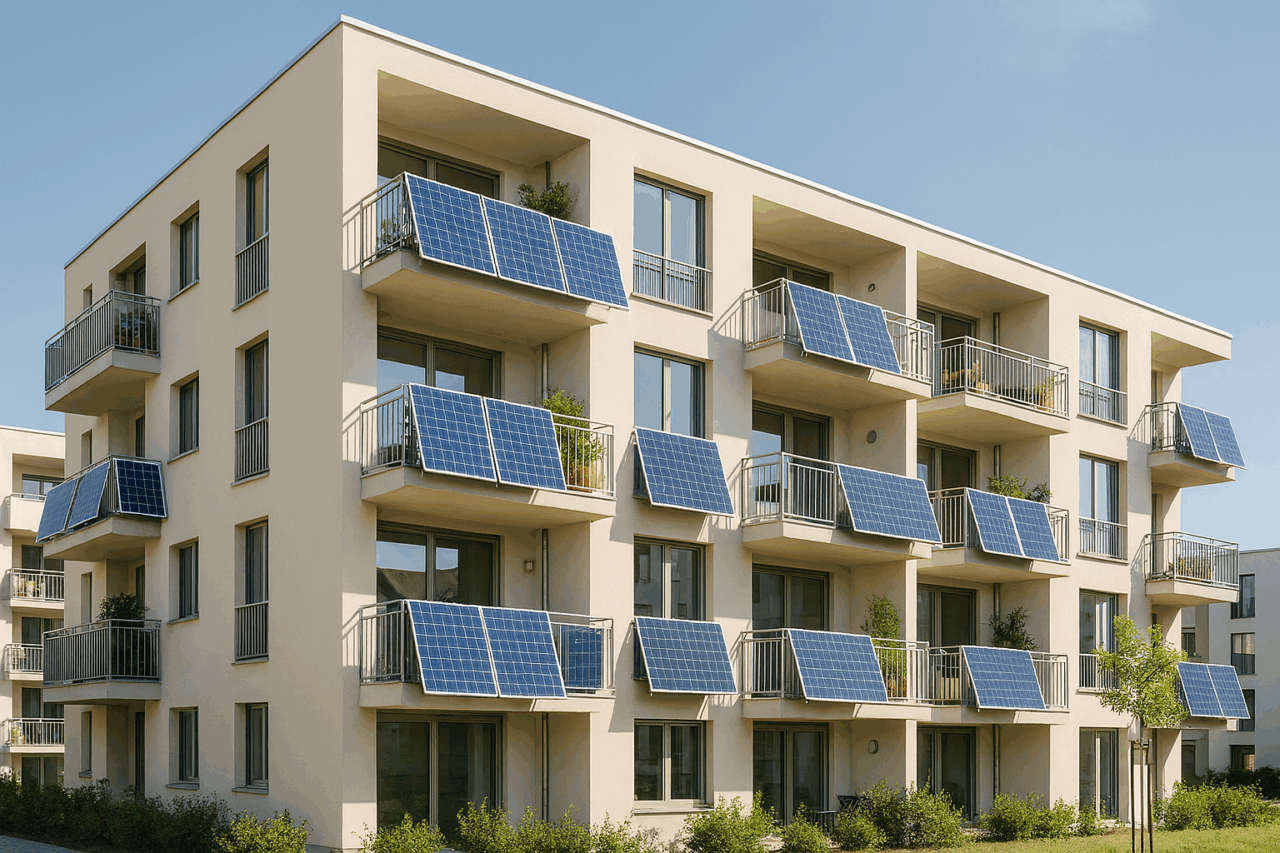

Balkonkraftwerke

Immer mehr Menschen möchten einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und gleichzeitig ihre Energiekosten senken – sogenannte Balkonkraftwerke bieten hierfür eine unkomplizierte Möglichkeit. Als Wohnungsbaugenossenschaft informieren wir Sie an dieser Stelle über die wichtigsten Voraussetzungen, Vorteile und Regelungen rund um den Einsatz von Balkonkraftwerken in unseren Wohnanlagen.